スズメバチ蜂の巣が作り始めか画像を見るだけでわかる成長と駆除時期

暖かい季節になると、庭やベランダの隅、軒下などに見慣れない小さな塊を見つけて、不安になる方が増えてきます。

もしかして蜂の巣ではないかと心配になり、スマートフォンで画像を調べたり、スズメバチの蜂の巣が作り始めの初期状態かについて調べたりする人も少なくありません。

蜂の巣は、最初の段階ではわずか1匹の女王バチから作られ始めます。大きさはまだ小さく、見た目も目立ちにくいことが多いため、そのまま見逃されやすいのが実情です。

しかし働きバチが生まれ始めると、巣は一日ごとにどれだけ大きくなるか分からないほど急成長します。

また、アシナガバチとスズメバチの巣は見た目が似ているため、どちらなのか判断がつかず悩んでしまうケースもあります。

土の中や目に入りにくい場所に作られていたり、巣に蜂の姿が見えなかったりすることで、放置していいのか、それとも駆除すべきか迷うこともあるでしょう。

このページでは、スズメバチの巣作りの特徴や巣が作られる工程、画像から読み取る初期巣の見分け方、そしてアシナガバチとの違いについて詳しく解説します。

さらに、安全に駆除を判断するためのポイントや、蜂がいない巣をどう扱うべきかなど、実際の行動に役立つ知識も紹介しています。

蜂の巣を見つけて不安を感じたときは、早めに正しい知識を得ることが大切です。

この記事が、冷静に状況を判断し、安全に行動するための手助けになれば幸いです。

記事のポイント

- 巣作り初期のスズメバチの行動や巣の特徴がわかる

- 蜂がいない巣の見分け方と注意点を理解できる

- アシナガバチとの巣の違いを画像から判断できる

- 駆除のタイミングや安全な対応方法を把握できる

スズメバチの蜂の巣を作り始めか画像で見分ける方法

- 巣作りを始めたばかりの1匹の行動とは

- 蜂がいない状態の巣は作りかけかもしれない

- 地面や土に作られる巣の特徴とは

- 蜂の巣は1日でどれだけ大きくなる?

- キイロスズメバチの巣かどうかを画像から見極める

ある日、軒下や換気口付近で、小さな蜂の巣のようなものを見つけた。

しかも近くには蜂が1匹だけ。

そんな状況に不安を感じて「スズメバチ蜂の巣作り始め画像」と検索したあなたは、おそらく「これは駆除すべき巣なのか?」「今はまだ安全なのか?」と悩んでいることでしょう。

スズメバチの巣は、春先から夏にかけて女王バチ1匹で作り始められます。

この初期段階の巣は非常に小さく、目立ちにくい上に、蜂の数も少ないため見過ごされがちです。しかし、対応を誤れば、数週間後には大きな巣に成長し、危険な状態になることもあります。

ここでは、スズメバチの巣作り初期に見られる特徴や、蜂がいない巣の正体、画像をもとに見分けるポイント、さらに駆除のタイミングについて詳しく解説していきます。

初めての方でも理解しやすいよう丁寧に説明しているので、蜂の巣を見つけて不安を感じた方は、ぜひ最後までご覧ください。

巣作りを始めたばかりの1匹の行動とは

スズメバチの巣作りは、春先にたった1匹の女王バチが静かに始めることからスタートします。

この段階では働きバチはまだ存在しておらず、巣作りから餌の確保、幼虫の世話に至るまで、すべてを女王バチが単独でこなしています。

このため、もし自宅の軒下や倉庫の片隅に小さな巣と1匹のスズメバチを見かけたら、それはまさに「巣作りを始めたばかり」の状態だと考えてよいでしょう。

女王バチは単独で巣作りの場所を選ぶ

この段階の女王バチは非常に慎重で、巣の場所を決めるまでに何日もかけて周囲を飛び回ります。

外敵に襲われにくく、風雨を避けられる環境を選ぶ傾向があり、天井のすき間、換気口の奥、物置の裏など、人目につきにくい場所が好まれます。

まだ巣の形はできていないため、巣作りの初期段階では女王バチ1匹だけが飛んでいる姿を見ることになります。このとき、他に蜂がいないからといって安心してしまうのは危険です。

初期の巣は非常に小さく見落とされやすい

女王バチは、唾液と木材の繊維を混ぜ合わせた素材を使い、紙のような質感の巣を作ります。

初めに作られる巣は「シャワーヘッドを逆さにしたような形」と表現されることが多く、大きさはせいぜいピンポン球程度。

内部には2~3個の部屋(育房)があり、そこに卵が産み付けられます。

このような巣は非常に小さく、色も周囲と同化しやすいため、気づかないまま時間が過ぎるケースも少なくありません。

働きバチの誕生まで女王バチがすべて行う

卵から幼虫、さなぎ、成虫へと育つまでには3〜4週間程度かかります。この間、女王バチは自ら餌を採り、幼虫に与える作業を繰り返します。

餌は主に昆虫などのたんぱく質であり、この時期はよく草むらや庭木の周囲を飛び回っているのが観察されます。

1匹の蜂が繰り返し同じルートで飛んでいる様子があれば、それは巣作り中の女王バチである可能性が高いです。

この時期こそ安全に対処できるチャンス

初期段階での巣の駆除は比較的安全であり、リスクが小さいというメリットがあります。

まだ女王バチ1匹だけであるため、集団で襲ってくる心配がなく、物理的な駆除や殺虫剤による対処がしやすいタイミングです。

ただし、女王バチも外敵には敏感に反応するため、むやみに巣へ近づいたり刺激を与えたりするのは避けましょう。適切な防護や専門業者への相談が必要です。

このように、巣作りを始めたばかりの1匹の行動には、観察すべき特徴がいくつもあります。

小さな巣と単独の蜂を見つけた段階で正しく対応できれば、被害の拡大を防ぐことが可能です。

蜂がいない状態の巣は作りかけかもしれない

一見して蜂の姿が見えない巣を発見したとき、多くの人が「これは空き家だろう」と判断してしまいがちです。

しかし、巣の状態によっては、まだ作りかけの段階だったり、女王バチが一時的に不在なだけであったりするケースも少なくありません。つ

まり、蜂がいない=使われていないとは限らないということです。見た目だけで判断するのは危険です。

女王バチが一時的に巣を離れていることがある

巣作りの初期には、女王バチが巣を留守にしている時間が多くあります。

特に昼間は餌を集めるために長時間外を飛び回っており、その間は巣に蜂がまったくいないように見えることがあります。

観察する時間帯によっては「完全に無人」に感じられることもありますが、数時間後には戻ってくる可能性があります。

このため、すぐに撤去してしまうと、戻ってきた女王バチが人間を刺激して攻撃してくる危険もあるのです。

作りかけの巣は見た目で判断が難しい

完成されたスズメバチの巣は球形で重厚感がありますが、作りかけの巣はごく小さく、形も不完全です。

色も周囲と似ているため、ぱっと見ただけでは人工物か自然の一部か分からないことすらあります。

また、作りかけの巣には育房が少なく、外壁も薄く脆いのが特徴です。

巣の底面に六角形の部屋がわずかに見えるようであれば、女王バチが建設中の可能性が高いでしょう。

すでに放棄された巣との見分け方はあるのか

前述の通り、「蜂がいない巣=放棄された巣」とは言い切れません。

ただし、完全に放置された巣にはいくつかの特徴があります。

例えば、表面の色が日焼けして白っぽくなっていたり、巣の一部が崩れ落ちていたりする場合は、明らかに使用されていないと判断できます。

また、古い巣には戻ってこないというスズメバチの習性もあるため、前年に使われたものと推測できればリスクは低いといえるでしょう。

しかし、今まさに作り始めている段階であれば、数日〜1週間のうちに活動が急速に広がる恐れがあります。

判断に迷ったときは、巣を壊さずに数日観察してみるか、専門の駆除業者に写真を送って確認を取るとよいでしょう。

このように、蜂が見当たらない巣が「作りかけ」であることは十分にあり得ます。

油断せず、状況を見極めて冷静に対応することが、安全を守る上で非常に重要です。

まとめ

スズメバチの巣作りは、たった1匹の女王バチによって静かに始まります。巣が小さく、蜂の数も少ない初期段階は見逃されやすいものの、放置してしまえば数週間で危険な巣へと成長してしまう可能性があります。たとえ蜂が見当たらなくても、その巣が「作りかけ」の状態であるケースは珍しくありません。

今回ご紹介したように、初期の巣はサイズや場所、蜂の行動パターンによって見分けることができます。また、この時期は巣の駆除においても比較的リスクが低く、対応しやすいタイミングでもあります。ただし、誤った方法で手を出すと逆に刺激してしまうため、専門家の判断を仰ぐことも大切です。

スズメバチの巣は、早期発見・早期対応が何よりも重要です。画像や行動の特徴をしっかりと押さえ、万が一巣を見つけたときにも落ち着いて対応できるよう、正しい知識を身につけておきましょう。

地面や土に作られる巣の特徴とは

蜂の巣と聞くと、木の枝や家屋の軒下など、目線よりも高い場所に作られるイメージを持っている方が多いかもしれません。

しかし実際には、スズメバチの一部の種類は、地面や土の中にも巣を作ります。

特にオオスズメバチやモンスズメバチといった種は、土中や草むらに巣を構えることがあり、発見が遅れて被害につながるケースもあるため注意が必要です。

土中の巣は外から見えにくく気づきにくい

地面に作られる巣の最大の特徴は、目に入りにくい場所にあることです。

例えば、木の根元や枯葉が積もった斜面、石の隙間、草むらの中などに開いた小さな穴が巣の入り口であることもあります。

この入り口は直径数センチ程度と非常に小さく、ぱっと見ただけでは見逃してしまうことが多いです。

また、巣の本体は地中深くに広がっており、上からはまったく見えない場合もあります。そのため、蜂の出入りが活発になる夏場であっても、近づくまで気づけないことがあります。

芝生の手入れや雑草刈りの際にうっかり巣の上に足を踏み入れてしまい、大量の蜂に襲われるという事故も少なくありません。

出入りする蜂を見て巣の位置を推測する

こうした土中の巣を見つけるには、蜂の飛行ルートをよく観察するのが効果的です。

特に、同じ方向に何度も蜂が出入りしている様子が見られた場合、その先に巣の入り口がある可能性が高いと考えられます。

飛行経路を目で追いながら、蜂が地面近くで姿を消す場所を探すと、巣の存在に気づけることがあります。

ただし、巣の近くでは警戒心が強まっており、振動や音に敏感に反応するため、蜂の動きを確認する際も一定の距離を保つことが重要です。

草むらに入るときや地面の穴に気づいたときは、無理に近づかず、安全な場所から確認するようにしましょう。

地中の巣は成長が早く危険も高い

土の中に作られる巣は、断熱性が高く安定した環境であるため、女王バチや働きバチにとっては非常に都合の良い場所です。

その分、巣の拡大も早く、気づいたときには内部に数百匹ものスズメバチが潜んでいることもあります。

地中にあることで外敵に見つかりにくい半面、人間が誤って刺激を与えるリスクも高まります。

また、土の巣は踏みつけてしまったときの反応が非常に激しく、一斉に蜂が飛び出してくるケースも珍しくありません。

小さな子どもやペットが近づいたときの被害も報告されており、少しでも異常を感じたら、専門業者への相談を検討しましょう。

蜂の巣は1日でどれだけ大きくなる?

蜂の巣がどれくらいのスピードで大きくなるのか、気になったことがある方も多いと思います。

特にスズメバチの巣は、「昨日まではなかったのに、急に目に見えて大きくなっている」と感じることがあり、その成長スピードには驚かされます。

ただし、1日で急激に巣が完成するというわけではなく、蜂の種類や時期、天候によって成長の度合いは異なります。

初期段階では成長はゆっくり進む

巣作りの初期は、基本的に女王バチが1匹で作業を行っています。

この時期は、材料を集めては少しずつ巣を広げる作業の繰り返しであるため、1日あたりの成長スピードはそこまで速くありません。

見た目ではほとんど変化がないように見える日が続くこともあります。

とはいえ、少しずつ着実に巣は大きくなっていきます。

女王バチが産んだ卵から働きバチが羽化し始めると、そこから巣の拡大が加速していきます。

働きバチは集団で素材を集め、建設や幼虫の世話を分担するため、生産性が一気に上がります。

働きバチが増えると一気に拡大が進む

女王バチだけで巣を作っている時期は、数ミリ〜数センチ程度の変化ですが、働きバチが加わると状況は大きく変わります。

日によっては、1日で1〜3センチ以上巣が大きくなることもあり、数日見ないうちに明らかに巣のサイズが変わっていると感じるケースが増えてきます。

特に7月〜8月にかけては蜂の活動が最も活発になる時期であり、この時期は1日単位での成長も急激です。

大型の巣では直径30センチを超えることもあり、「たった1週間でこの大きさに?」と感じるほどの速度で膨らんでいきます。

雨や気温などの環境要因でも変化がある

蜂の巣の成長には、気温や天気などの外部環境も大きく関わっています。

晴れた日が続くと素材を集めやすく、巣の拡張もスムーズに進みます。

一方で、雨が続くと作業が制限されるため、成長スピードは一時的に鈍くなる傾向があります。

また、場所の環境も影響します。

風通しが悪く人通りが少ない場所では、外敵が少ないため蜂が安心して巣作りに集中でき、結果として成長も早くなる場合があります。

逆に、騒音や振動が多い場所では作業が中断されやすく、成長がやや遅れることもあります。

このように、蜂の巣は1日ごとの変化こそ小さいものの、条件がそろうと数日で一気に大きくなることがあります。

巣の存在に気づいた段階で対処を検討すれば、被害や駆除のリスクを最小限に抑えることができます。

よくある質問(FAQ)

-

蜂の巣が小さくても駆除したほうがいいですか?

-

はい、小さくても早めの対処がおすすめです。特に巣ができ始めたばかりの段階は、女王バチ1匹だけが活動していることが多く、蜂の数も少ないため比較的安全に駆除できます。放置すると働きバチが増え、巣も急速に大きくなるため、見つけた時点で対応を検討しましょう。

-

蜂がいない巣は放置しても大丈夫ですか?

-

必ずしも安全とは言い切れません。一時的に蜂が外出しているだけの可能性もあり、数時間後に戻ってくることがあります。また、女王バチが巣を拡大する前段階のこともあるため、「蜂がいない=使われていない」とは限りません。

-

スプレーで自分で駆除しても問題ないですか?

-

巣の大きさや蜂の数によっては自分で駆除できる場合もありますが、リスクが伴います。とくにスズメバチは刺激に敏感で、攻撃性も強いため、少しの刺激で複数の蜂が襲ってくることもあります。安全を最優先に考え、迷ったら無理をせず専門業者に依頼するのが安心です。

キイロスズメバチの巣かどうかを画像から見極める

スズメバチの巣にはいくつかの種類がありますが、その中でも「キイロスズメバチ」の巣は、見た目や構造にいくつかの明確な特徴があります。

巣を見つけたとき、「これはキイロスズメバチのものか?」と判断するためには、画像を通じて形状や色、設置場所などの違いを見極めることが重要です。

特に、他のスズメバチ(たとえばコガタスズメバチやオオスズメバチ)と比べると、キイロスズメバチの巣は見分けやすい要素があります。

ここでは、その違いについて詳しく解説します。

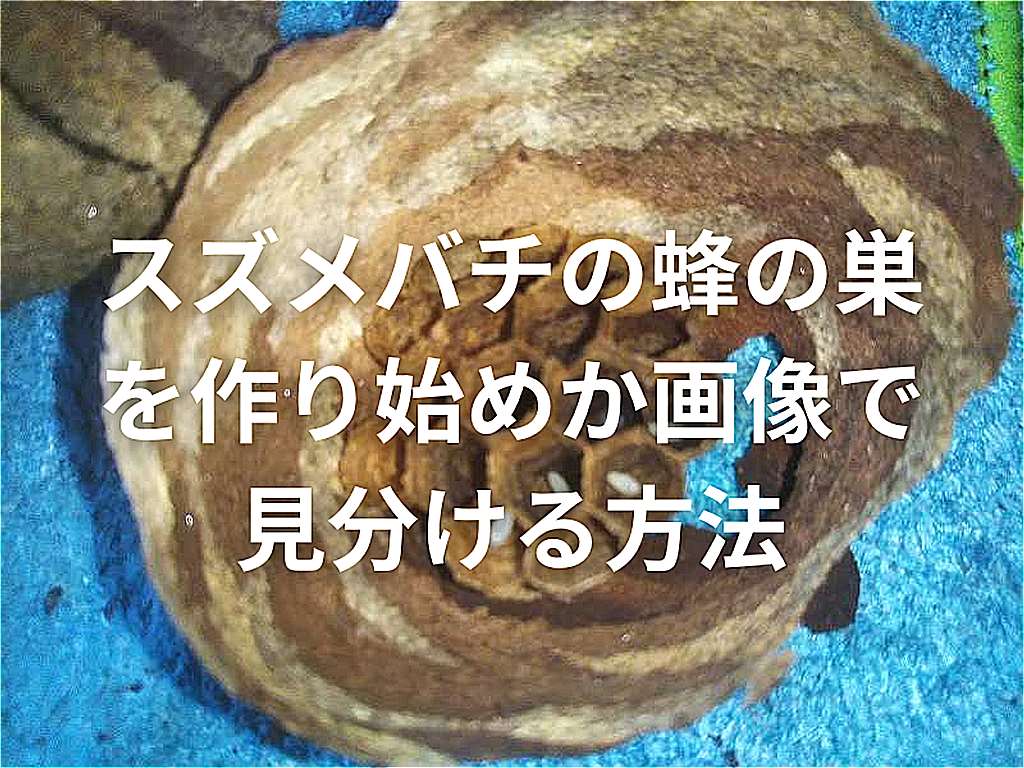

巣の形は球状で外壁がなめらか

キイロスズメバチの巣は、ほぼ完全な球体に近い形をしていることが多く、他の種類の巣と比較しても見た目にまとまりがあります。

特に画像で確認すると、上下左右が均等に膨らんでおり、整ったフォルムをしている点が特徴的です。

また、外壁は滑らかで繊維が層状に重なっているように見えます。これにより、木の年輪のような縞模様がくっきりと現れているのもポイントです。

他のスズメバチの巣に比べると、色合いが淡いベージュや灰色系で、均一感がある印象を受けるでしょう。

ただし、巣の大きさや模様の濃さは設置場所の素材や環境によって変化することもあります。

したがって、画像を見る際は形や構造を複合的に判断することが大切です。

人目につきにくい場所に作られやすい

キイロスズメバチは、巣の設置場所にも独自の傾向があります。

とくに、人家の屋根裏、壁のすき間、換気口、床下など、密閉性が高く静かな場所を好んで巣を作る傾向があります。

画像では、巣の一部しか見えていない、あるいは巣穴が開いている場所から出入りしている様子が確認されることもあります。

外からは巣全体が見えず、出入り口だけが見えることも多いため、巣の「全体像が見えない」場合でも、周囲の環境や蜂の行動を参考に判断することが求められます。

巣の一部でも球状で層構造が確認できれば、キイロスズメバチの可能性が高いといえるでしょう。

また、屋根裏や壁内部のように普段人が立ち入らない場所に作られることが多く、発見が遅れやすいのもこの種の巣の厄介な点です。

画像で判断する場合は、背景となる場所にも注目しましょう。

巣の成長スピードが非常に早い

キイロスズメバチの巣は、他のスズメバチと比べても成長のスピードが特に早いことが知られています。

画像で記録を残しておけば、数日単位で巣が急速に大きくなっている様子がわかることもあります。

初期は小さなシャワーヘッド型ですが、働きバチが増えるに従って球状へと変化し、わずか1か月ほどで直径30cm以上の大きな巣に成長するケースも珍しくありません。

こうした変化を記録した画像を見ると、巣の壁の厚みが増し、層が明らかに多くなっているのが見て取れます。

このように巣の成長が早いため、数日放置するだけでも被害のリスクが大きくなります。

画像から「まだ小さいから大丈夫」と判断するのではなく、現在のサイズや蜂の出入りの様子を慎重に観察することが求められます。

まとめ

キイロスズメバチの巣は、画像からも比較的判別しやすい特徴を持っています。形状が球形で、壁に層状の模様があること、巣の設置場所が人目につかない場所であること、そして短期間で急速に成長することなどが、他の種との違いです。

写真を参考にすることで、発見と判断の精度は大きく向上します。ただし、巣の種類を見分けるには経験や知識も必要となるため、画像だけでの判断が難しいときは、専門業者に画像を送って確認を依頼するのも有効な方法です。巣の特徴をよく理解し、冷静な対応を心がけましょう。

スズメバチの蜂の巣を作り始め画像で早めに対処するコツ

- アシナガバチとスズメバチの巣の違いを知る

- 蜂がいないスズメバチの巣は放置してもいい?

- スズメバチの巣の作られ方と特徴を解説

- 作り始めのスズメバチの巣の駆除の注意点とは

- 駆除のタイミングを見極めるためのポイント

- スズメバチの蜂の巣が作り始めか画像で早期発見するためのポイントまとめ

庭先や軒下など、身近な場所で蜂の巣を見かけたとき、「これは危険なのか?」「放っておいても大丈夫?」と不安になる方は多いはずです。

特に巣に蜂の姿がなかったり、種類がわからなかったりすると、判断に迷ってしまうこともあるでしょう。

なかでも混同しやすいのが「アシナガバチ」と「スズメバチ」です。

どちらもよく見かける蜂ですが、巣の形や性格、対処方法には大きな違いがあります。

また、蜂が見当たらない巣に遭遇したとき、それが使われていないのか、それとも一時的に蜂が不在なだけなのかを見極めるのも簡単ではありません。

ここでは、アシナガバチとスズメバチの巣の見分け方や、蜂がいない巣を発見したときの適切な対応について、初めての方にもわかりやすく解説していきます。

正しい知識があれば、いざというときにも冷静に判断することができます。ぜひ参考にしてください。

アシナガバチとスズメバチの巣の違いを知る

蜂の巣を見つけたとき、多くの人がまず気になるのは「これは危険な巣なのか?」という点です。

その判断材料の一つとして、アシナガバチの巣なのか、それともスズメバチの巣なのかを見分けることが重要になります。

この2種はどちらも身近に見られるものの、巣の形状・場所・大きさ・攻撃性などに明確な違いがあります。

巣の形や構造の違いに注目する

アシナガバチの巣は、お椀を逆さにしたような形をしており、外壁がありません。

巣の内部には六角形の育房(幼虫が入る部屋)がむき出しになっているのが特徴です。

見た目は比較的軽やかで、小さな球体や円盤のような印象を受けます。

一方、スズメバチの巣は紙のような素材で覆われた球状構造になっています。

外側には層のような壁が形成されており、蜂の出入り口は1〜2か所程度。

特にキイロスズメバチの場合、巣の模様が年輪のように見えることもあります。

画像で比較すると、アシナガバチの巣のほうがスカスカしており、スズメバチの巣は密閉性が高い印象です。

巣が作られる場所も異なる傾向がある

アシナガバチの巣は、比較的目につきやすい場所に作られることが多いです。

たとえば、ベランダの天井、植木の枝、軒下の隅など、風通しがよく日当たりのよい場所が好まれます。

高さも胸の位置〜目線くらいにあることが多いため、発見はしやすいです。

これに対して、スズメバチの巣は屋根裏や壁の隙間、床下、さらには地中など、人目につきにくい場所に作られることが多く、発見が遅れる傾向があります。

巣が完成に近づくまで存在に気づかないことも珍しくありません。

攻撃性と駆除の危険性にも大きな差がある

巣の違いと合わせて注意したいのが、蜂そのものの攻撃性です。

アシナガバチは刺激しなければおとなしい性格で、人間の動きに対してもあまり敏感ではありません。

とはいえ、巣に直接触れるような行動を取れば、当然攻撃してくる可能性もあります。

一方でスズメバチは非常に攻撃性が高く、巣に近づくだけでも威嚇行動を取り、集団で襲ってくることがあります。

特にキイロスズメバチは警戒心が強く、動きが敏捷なため注意が必要です。

このため、スズメバチの巣を見つけた場合には、素人による駆除は基本的に避けるべきといえます。

巣の種類を見分けることは、正しい対応を取るための第一歩です。

見た目・場所・蜂の様子を観察して、落ち着いて判断するよう心がけましょう。

蜂がいないスズメバチの巣は放置してもいい?

巣を見つけたけれど、周囲には蜂の姿がまったく見当たらない。

そんなとき、「この巣はもう空なのでは?」「放っておいても大丈夫?」と感じる方は少なくありません。

確かに、すでに使用されていない巣であれば急いで撤去する必要はありませんが、見かけだけで判断してしまうのは危険です。

一時的に女王バチが外出している場合がある

特に春から初夏にかけて、巣がまだ小さい段階で蜂が1匹もいないように見えるケースでは、女王バチが一時的に外出している可能性が十分に考えられます。

餌を探しに出かけている間や、巣材を集めに行っている時間帯は、巣が完全に無人に見えることもあります。

この場合、数時間後に戻ってきて作業を再開するため、撤去しようとすると女王バチに遭遇してしまう可能性があります。

結果として刺激してしまい、刺されるリスクが高まります。

よって、蜂がいないからといってすぐに安全と決めつけるのは避けたほうがよいでしょう。

完成された巣でも蜂が中に潜んでいることがある

また、ある程度大きくなった巣で蜂の姿が見えない場合でも、中に潜んでいるケースがあります。

気温が下がる時間帯や天候が悪い日には、働きバチが活動を控え、巣の中でじっとしていることもあるからです。

特に秋口になると巣の中の蜂の動きが鈍くなり、ぱっと見では空のように見えることがあります。

しかし、巣を刺激すれば一斉に蜂が飛び出してくる危険性もありますので、慎重な判断が求められます。

放置する場合の注意点と判断基準

蜂が完全にいない巣であれば、放置しても問題はありません。

実際、スズメバチは前年の巣を再利用しないという習性があり、使われなくなった巣は自然と放棄されます。

そのため、見た目が古く色あせていたり、崩れかけていたりする巣であれば、そのまま放置しても大きなリスクはないといえるでしょう。

ただし、「使われていないかどうかの判断」に自信がない場合は、撤去する前に数日間観察することが推奨されます。

また、近づくのが怖い場合や巣の場所が高所・密閉空間である場合は、専門業者に画像を送って確認してもらう方法もあります。

不用意に壊したり触ったりせず、蜂の出入りが本当にないかを慎重に見極めることが、トラブルを避けるためには何より重要です。

まとめ

アシナガバチとスズメバチの巣には、見た目や作られる場所、蜂の性質などに明確な違いがあります。巣の形がむき出しか球状か、屋外にあるか壁の中か、そうしたポイントを知っておくだけでも、見分けやすくなります。

また、蜂がいない巣に関しても、「今は使われていないだけなのか」「一時的に蜂が不在なだけなのか」を判断するには、注意深い観察が必要です。不用意に触れたり壊したりするのは危険なので、不安な場合は専門の駆除業者に相談するのが安心です。

巣の種類や蜂の行動を知っておくことで、過度に怖がらず、必要な対応を正しく取ることができます。身の回りで蜂の巣を見つけたときに慌てないよう、今のうちに正しい知識を身につけておきましょう。

スズメバチの巣の作られ方と特徴を解説

スズメバチの巣は、初夏から秋にかけて私たちの身近な場所に現れます。

特に6月から7月にかけては巣作りが本格化し、放置すれば短期間で大きく成長します。

巣の構造や作り方を知っておくことで、早期発見と安全な対処につながります。

ここでは、巣の成り立ちと特徴について詳しく見ていきましょう。

巣作りは女王バチの単独行動から始まる

春先、越冬から目覚めた女王スズメバチがまず行うのが、巣を作る場所探しです。

巣の候補地としては、屋根裏、軒下、木の枝、通気口など、人目につきにくく雨風を避けられる場所が選ばれる傾向にあります。

巣作りは1匹の女王バチが紙のような素材を噛み砕いて唾液と混ぜ、少しずつ形にしていきます。

最初は小さなシャワーヘッドのような形をしており、巣穴(育房)は6個程度からスタートします。

この時点では周囲に他の蜂はおらず、非常に小さな巣に見えるため、気づかずに放置してしまうことも多くあります。

巣は球体状で外壁に層ができる

女王バチが産んだ卵から働きバチが誕生すると、巣作りは一気に加速します。

働きバチは建設、採餌、防衛などの役割を分担し、集団で巣を拡張していきます。

巣は球体状に成長し、外側には紙のような層が何重にも重なっていきます。

この層構造によって巣の断熱性が高まり、内部の幼虫が守られる仕組みになっています。

外壁には木目のような縞模様が現れ、特にキイロスズメバチの巣はこの模様がはっきりと見えることが特徴です。

出入り口は1か所に限定され、警備バチがその付近を監視する様子も見られます。

巣は使い捨てで毎年新しく作られる

スズメバチの巣は、基本的にその年限りで使用されます。

冬になると女王バチは再び越冬の準備に入り、残された働きバチは死滅します。

そのため、翌年に同じ巣を再利用することはありません。

この「毎年新しく作られる」という習性を知っておくと、冬に見つけた巣であれば活動していない可能性が高いと判断できます。

ただし、シーズン中は見た目が小さくても中に数十匹が潜んでいることもあるため、判断には慎重さが求められます。

- 発見・観察のためのポイント

| チェック項目 | 確認内容 |

|---|---|

| □ 毎年春〜初夏に自宅周辺を目視点検しているか | 巣作りは4月〜7月に始まりやすいため、定期確認が有効です |

| □ 軒下・換気口・雨どい・ベランダ裏などを確認しているか | スズメバチは雨を避けられる半密閉空間を好みます |

| □ 同じ方向に飛ぶ蜂を何度も見かけるか | 同一ルートで出入りしている場合、近くに巣がある可能性大 |

| □ 地面近くに蜂が集まっていないか | 土中に巣を作る種類(オオスズメバチなど)もあるため注意 |

| □ シャワーヘッドのような小さな構造物を見つけたか | 初期の巣は小さく見逃しやすいため、形状にも注目 |

作り始めのスズメバチの巣の駆除の注意点とは

スズメバチの巣を早い段階で見つけた場合、すぐに駆除したほうが安全です。

ただし、初期とはいえ蜂に刺激を与えれば攻撃されるリスクもあるため、行動には注意が必要です。

ここでは、巣作り初期に駆除を考える際のポイントや気をつけるべき点をまとめました。

女王バチ1匹でも油断は禁物

巣作り初期は、女王バチが単独で活動していることが多く、蜂の数も少ない状態です。

このため、今のうちなら自分で駆除できそうだと考える人もいるかもしれません。しかし、女王バチは繁殖の中心であり、攻撃的ではないとはいえ、反撃する力を持っています。

また、日中に不在だった女王バチが突然戻ってくる可能性もあるため、静かにしていた巣が急に活性化することもあります。

駆除を急ぐ気持ちはわかりますが、姿が見えないからといって安全とは限らない点に注意してください。

駆除作業の時間帯と装備が重要

もし自身で駆除を行う場合は、活動が落ち着く夕方以降に作業をするのが基本です。

スズメバチは夜間に動きが鈍くなりますが、完全に無力になるわけではないため、慎重に進める必要があります。

服装は肌を露出しない長袖・長ズボンに加え、白や薄い色を選ぶのが望ましいです。

黒は攻撃対象になりやすいため避けましょう。

また、専用のスプレー(ジェット式)を使用する場合は、風向きや距離にも注意が必要です。

噴射の最中に巣に近づきすぎると、逃げ遅れる危険があります。

不安があるなら迷わず業者に相談を

蜂が1匹だけ、巣も小さい。それでも怖くて手が出せないという方も多いはずです。

そのようなときは、無理をせず専門業者に相談するのが最も安全な選択です。

最近ではスマートフォンで巣の写真を撮って送るだけで、見積もりや対応の可否を確認できる業者も増えています。

費用は発生しますが、確実に安全を確保できるという意味では十分に価値のある投資です。

小さなお子さんやペットがいるご家庭では、早めに専門家に任せたほうが安心して過ごせます。

駆除の判断に迷ったときは、自分だけで決めず、周囲の状況やリスクを冷静に見極めることが大切です。

初期対応の早さが、後のトラブルを防ぐ最大のカギとなります。

- 自分で対応すべきか判断する目安

| チェック項目 | 判断の目安 |

|---|---|

| □ 巣の大きさが直径10cm以下か | 小さいうちは駆除がしやすいが、油断は禁物です |

| □ 蜂の数が1〜2匹で活動が少ないか | 女王バチ単独の可能性がありますが、戻ってくる場合も |

| □ 巣の場所に日常的に近づかないか | 人の動線から遠ければ、緊急性はやや低くなります |

| □ 防護服や駆除スプレーなどの準備があるか | 適切な装備がない場合、自力駆除は避けましょう |

| □ 少しでも不安や恐怖心があるか | 安全第一。不安がある時点で専門業者に相談が安心です |

駆除のタイミングを見極めるためのポイント

蜂の巣を見つけたとき、「今すぐ駆除すべきか、それとも様子を見るべきか」と迷うことは少なくありません。

駆除のタイミングを誤ると、蜂の数が増えたり、攻撃性が高まったりして対応が難しくなります。

被害を未然に防ぐためには、いくつかの判断基準を知っておくことが大切です。

ここでは、駆除に最適な時期や状況、避けるべきケースについて具体的に解説します。

巣が小さく蜂の数が少ないうちがベスト

もっとも安全で効率よく駆除できるのは、巣が作られ始めた初期段階です。

この時期は、女王バチ1匹だけで活動している場合が多く、巣のサイズも直径5〜10cm程度と非常に小さいのが特徴です。

このような初期の巣は、防護服や道具がなくても比較的安全に対処できる可能性があります。

ただし、蜂の行動を刺激しないよう注意しなければなりません。

女王バチが外出していて一見「空き巣」に見える場合でも、戻ってくる可能性があるため、しっかり観察してから対応することが必要です。

また、巣の場所が人の生活圏から遠く、危険性が低いのであれば、少し様子を見るという判断も選択肢の一つです。

ただし、日々の成長スピードを考えると、早めの判断が安全につながります。

活動が鈍くなる時間帯に合わせて判断する

蜂は日中に活発に活動する習性があります。

とくに午前中から午後にかけては餌を探したり巣を拡張したりと動きが盛んになります。

一方で、日没後や気温が下がる夜間には動きが鈍くなり、巣の中でじっとしていることが多くなります。

こうした習性を利用して、駆除のタイミングを見極めることができます。

具体的には、夕方〜夜の時間帯を観察時間に充てると、安全に巣の状態を把握しやすくなります。

蜂の出入りが止まり、巣に戻っている様子が確認できたら、駆除を検討するタイミングといえます。

ただし、夜間でも完全に無力化しているわけではありません。

懐中電灯の明かりや物音に反応することもあるため、観察や作業を行う際には静かに、そして慎重に行動することが重要です。

駆除を避けたほうがいいケースもある

すべての状況で駆除が適しているとは限りません。

たとえば、巣がすでに大きく成長し、蜂の数が数十匹を超えているような場合、自力での駆除は非常に危険を伴います。

このようなケースでは、すぐに専門業者に連絡することをおすすめします。

また、巣の位置が高所・壁の中・地中など、目視や接近が困難な場所にある場合も、無理に手を出すのは避けたほうがよいでしょう。

巣の中に潜む蜂が大量に一斉に飛び出してくる可能性もあります。

さらに、秋口の巣は攻撃性が特に強くなる傾向があり、少しの振動や気配で蜂が反応することがあります。

この時期の駆除は、特別な装備や知識が必要ですので、個人で対応するのは非常にリスクが高くなります。

まとめ

蜂の巣の駆除は、タイミングを間違えると被害やトラブルにつながるおそれがあります。巣の大きさや蜂の数、設置場所、活動時間など、いくつかの要素を組み合わせて総合的に判断することが、適切な対応につながります。

少しでも不安を感じたら、無理に自分で対応せず、専門の駆除業者に相談することを検討しましょう。安全な暮らしを守るためには、正しい知識と慎重な判断が何よりも大切です。

総括:スズメバチの蜂の巣が作り始めか画像で早期発見するためのポイントまとめ

記事のポイントをまとめます。

- 女王バチが1匹だけで巣作りを開始するのが春から初夏の特徴

- 巣の初期形状は逆さのシャワーヘッドに似た小さな構造

- 巣の大きさはピンポン玉程度で非常に目立ちにくい

- 巣材は唾液と木繊維を混ぜた紙状の物質で構成される

- 女王バチは慎重に場所を選び、雨風を避けられる場所を好む

- 換気口や屋根裏など人目につかない場所に巣を作りやすい

- 画像では巣の縞模様や球体の形状から種類の判別が可能

- 初期は働きバチがいないため蜂の数が少なく見逃しやすい

- 蜂がいない巣でも一時的な外出の可能性があるため注意が必要

- 巣が古びて白っぽくなっていれば使用されていない可能性が高い

- 同じ飛行ルートを繰り返す1匹の蜂は女王バチの可能性がある

- 地中に巣を作る種もいるため地面の小さな穴にも注意が必要

- 巣の成長は働きバチの誕生後に急激に加速する

- 初期段階の駆除は比較的安全でリスクが低い

- 巣の画像を撮影して専門業者に相談するのが確実な対処法

参考

この記事を書いた人

参考:公式リンク集(保存版)